Ein zahngesundes Leben beginnt mit dem ersten Milchzahn. Die Zahngesundheit von Kindern ist abhängig von vielen Einflüssen und Faktoren. Sie wird von der Kinderzahnheilkunde – einem eigenständigen Bereich innerhalb der Zahnmedizin – betreut. Die Kinderzahnheilkunde beschäftigt sich mit den Behandlungen im Mund-, Rachen- und Kieferbereich von (Klein)-Kindern bis Jugendlichen. Wichtige Themen sind hier unter anderem die Kariesprophylaxe mit Fluorid im Kindesalter, die Behandlung und der Umgang mit, durch Karies entstandene, Kavitäten bei Kinderzähnen und Zahnfehlstellungen.

-

Herausforderungen der Kinderzahngesundheit

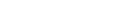

Ein bedeutendes Thema in der Kinderzahngesundheit ist das wechselnde Gebiss von den Milch- bis zu den bleibenden Zähnen. Die unteren mittleren Schneidezähne sind meist die ersten Vertreter der ersten Milchzähne. Sie brechen beim Säugling um den 6. bis 8. Lebensmonat durch, gefolgt von den oberen und seitlichen Schneidezähnen im 8. und 12. Monat. Darauffolgend zeigen sich die oberen und unteren vorderen Backenzähne, bevor sich ab dem ca. 16. Monat die Milcheckzähne entwickeln. Den Abschluss bilden die hinteren Milchbackenzähne zwischen dem 20. und 30. Monat.

Ungefähr im Alter von 5 Jahren beginnt der Zahnwechsel. Dabei werden die Milchzahnwurzeln von den durchbrechenden zweiten Zähnen aufgelöst. Dieser Vorgang setzt sich bis ins frühe Jugendalter fort. Die Milchzähne werden gewöhnlich in der Reihenfolge durch bleibende Zähne ersetzt, in der sie gekommen sind.

Im Laufe dieser Gebiss-Entwicklung stehen die Kinderzähne und die behandelnden Kinderzahnärzte vor vielen Herausforderungen. Sowohl die Milchzähne als auch die neu durchgebrochenen bleibenden Zähne sind zu Beginn nicht vollständig mineralisiert, demnach anfälliger für Karies und brauchen viel Pflege und Schutz, beispielsweise durch Fluorid. Aus diesem Grund empfehlen Zahnmediziner ab dem Alter von 6 Jahren zu einer Zahnpasta mit höherem Fluoridgehalt (1400-1500 ppm) zu wechseln.

Der Hang der kleinen Patienten zu zuckerhaltiger Nahrung und zu gesüssten Getränken bildet meist die Grundlage für die Entstehung der frühkindlichen Karies (Early childhood caries/ECC). Dieses Krankheitsbild wird unter anderem im folgenden Abschnitt im Detail besprochen. Der übermässige Zuckerkonsum ist ein weit verbreitetes Problem und das nicht nur bei Kindern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt eine tägliche Zunahme von maximal 50 Gramm Zucker. Die tatsächliche Menge, die ein Mensch im Durchschnitt täglich zu sich nimmt beträgt jedoch bis zu 100 Gramm Zucker.¹ Besonders problematisch ist es bei Kindern. Laut einer Berechnung von Foodwatch haben Kinder in Deutschland bereits Mitte August die empfohlene Jahresdosis an Zucker zu sich genommen.² Es ist bekannt, dass die Menge des Zuckerkonsums signifikant mit dem Karies-Index (DMFT) assoziiert ist.³ Im Sinne der Kariesprävention ist somit eine zuckerreduzierte Ernährung unbedingt notwendig.

Eine weitere Herausforderung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen sind die häufigen Zahnfehlstellungen. Unbehandelte Zahnfehlstellungen können zu den unterschiedlichsten Problemen führen wie zum Beispiel:

Schwierigkeiten beim Verzehr von Nahrungsmitteln

Mögliche Zahndefekte und Zahnverschleiss durch Über- und Fehlbelastung bestimmter Zähne bis hin zur Zahnfraktur

Schwächung des Kiefers und der Kiefermuskulatur

Sprachprobleme

Erschwerte Zahnpflege und somit ein erhöhtes Risiko für Karies und Gingivitis

Aber nicht nur unbehandelte Zahnfehlstellungen sind eine Herausforderung für die Zahngesundheit. Bei kieferorthopädisch behandelten Kindern und Jugendlichen ist die Mundhygiene essenziell. Durch die festsitzende Zahnspange werden einige Bereiche im Mundraum zur Reinigung viel schwerer erreicht und herkömmliche Mundhygieneprodukte können hier teilweise nicht ausreichen. Hier sollte der behandelnde Zahnarzt auf spezielle Hilfsmittel verweisen wie zum Beispiel:

Spezielle Zahnbürsten, die zur Reinigung der Zähne an und um Zahnspangen und anderen kieferorthopädischen Apparaturen entwickelt wurden

Einfädler für die Verwendung von Zahnseide

Mehrere geeignete Interdentalbürstchen zur optimalen Reinigung der schwer erreichbaren Ecken und Winkel.

Generell ist eine unzureichende Mundhygiene bei Kindern und Jugendlichen aufgrund von Lustlosigkeit, fehlender Beaufsichtigung oder mangelnder manueller Geschicklichkeit und motorischer Fähigkeiten ein häufig beobachtetes Problem. Hier ist der behandelnde Zahnarzt stark gefordert. Die Kommunikation mit dem kleinen Patienten ist wichtig, jedoch sind Kinder keine kleinen Erwachsenen. Gerade bei Patienten im Kleinkindalter ist die Kommunikation mit den Eltern sehr entscheidend.

¹ Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; (2015).

² Foodwatch Pressemitteilung vom 11.08.2020 Kinder Überzuckerungstag

³ Bernabe et al., The Shape of the Dose-Response Relationship between Sugars and Caries in Adults J Dent Res 95, (2016).

-

Häufige Zahnerkrankungen bei Kindern

Die frühkindliche Karies (ECC)

Die frühkindliche Karies (Early childhood caries/ECC) ist eine weitverbreitete Form der Karies im Milchgebiss. Sie ist eine der häufigsten chronische Erkrankung im Kindesalter und stellt ein sehr schwerwiegendes Problem dar. Es ist bekannt, dass die ECC bei Kindern im Vorschulalter 5-mal häufiger als Asthma und 7-mal häufiger als Heuschnupfen auftritt.⁴

Das klinische Bild der ECC kann in drei verschiedene Schweregrade eingeteilt werden, welche sich hauptsächlich am Kariesbefall-Muster orientieren:

ECC Typ I: Milde bis moderate Form an den Milchmolaren

ECC Typ II: Moderate bis schwere Form meist gekennzeichnet durch Läsionen an den Schneidezähnen des Oberkiefers

ECC Typ III: Schwere Form, bei der fast alle Milchzähne betroffen sind.

Weltweit schwankt sie stark zwischen 3 und 45 Prozent.⁶

Es gibt viele verschiedene Ursachen für die Entstehung einer ECC. Für die Entstehung von ECC ist es unabdingbar, dass sich kariogene Bakterien im Mund angesiedelt haben. Dies lässt sich allerdings so gut wie nicht vermeiden. Deshalb müssen die anderen Kariesfaktoren kontrolliert werden, wie z.B.:

Häufige zuckerhaltige Nahrungsaufnahme des Kindes aus der Nuckelflasche

Häufige Aufnahme von Süssigkeiten als Zwischenmahlzeit

Unzureichende Mundhygiene

Unregelmässige und/oder nicht ausreichende Zufuhr von Fluoriden

Leider ist es so, dass gerade in sozial schlechter gestellten Familien ECC vermehrt auftritt. Hier ist wichtig, dass die Eltern frühzeitig auf die Risiken aufmerksam gemacht werden.

Oft endet ein gravierender Verlauf der ECC mit einer Extraktion der Milchzähne. Es ist wichtig die ECC in einem frühen Stadium zu therapieren oder ihr frühzeitig mit Präventionsmassnahmen entgegenzuwirken. Denn nicht selten kann die frühkindliche Karies aufgrund der Menge der betroffenen Zähne und des Schweregrades der Zerstörung nur in Vollnarkose saniert werden.

Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie in folgendem Webinar. Hier ansehen

Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH)

Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Kinderzahnheilkunde mit dem Krankheitsbild MIH, auch Kreidezähne oder „Käse-Molaren“ („Cheese Molars“) genannt. Die MIH beschreibt eine systemisch bedingte Hypomineralisation von ein bis vier bleibenden ersten Molaren, entweder mit oder ohne Beteiligung der Inzisiven. Der Schweregrad der Erkrankung variiert stark. Es kann bei den betroffenen Zähnen zu auffälligen Opazitäten oder Verfärbungen bis hin zu deutlichen Schmelzverlusten kommen. Die Einteilung nach Wetzel und Reckel ermöglicht eine Klassifikation der Schweregrade dieses Krankheitsbildes.⁷

Grad I: Die Zahnmorphologie ist erhalten. Es sind einzelne verfärbte Bereiche an Kauflächen zu erkennen.

Grad II: Der betroffene Zahnschmelz ist grösstenteils gelb-brauner verfärbt und die hypomineralisierten Areale ragen über die Kauflächen hinaus. Es besteht ein erhöhtes Risiko einer Schmelzfraktur und eine Schmerzempfindlichkeit der betroffenen Zähne.

Grad III: An den betroffenen Zähnen sind grosse gelblich-braun verfärbte Bereiche erkennbar mit zusätzlichen Defekten in der Kronenmorphologie und ausgeprägten Schmelzverlusten, verbunden mit einer hohen Schmerzempfindlichkeit der betroffenen Zähne.

Eine erweiterte Klassifikation bietet das sogenannte Würzburger Konzept. Es besteht aus einem detailreichen Klassifizierungsindex, dem sogenannten „MIH Treatment Need Index (MIH-TNI)“, und einem darauf basierenden Therapiekonzept. Das Würzburger Konzept schliesst die Lücken vorheriger Klassifikationen indem es dem behandelnden Zahnarzt nicht nur einen Index bietet, der lediglich den Substanzdefekt als Hauptkriterium heranzieht, sondern das Ausmass des Defektes und die damit gekoppelte Hypersensibilität berücksichtigt, und auf Basis dessen eine Therapieempfehlung vorschlägt.⁸

Die MIH ist ein weltweit verbreitetes Krankheitsbild, bei dem von einem globalen Auftreten von ca. 14,2% ausgegangen wird.⁹ Die MIH ist die am häufigsten vorkommende Strukturstörung der Zahnhartsubstanz. Die Therapie der MIH ist vielfältig. Abhängig vom Schweregrad der Krankheit variiert sie von Intensivprophylaxe, restaurativen Massnahmen und im Extremfall bis hin zur Extraktion.Eine diagnostizierte MIH stellt den behandelnden Zahnarzt nicht nur vor eine momentane Herausforderung, sondern hat auch eine sehr hohe Bedeutung für die zukünftige Betreuung des Patienten.

Erfahren Sie mehr zu diesem Thema in diesem Webinar. Hier ansehen

Fluorose

Bei Kindern im Vorschulalter kann es durch eine systemische Überdosierung von Fluorid über einen längeren Zeitraum zu Veränderungen innerhalb und unterhalb der Zahnschmelzoberfläche kommen. Diese Schmelz-Fluorosen äussern sich häufig als weisse und opake Stellen am Zahn; eher selten kommen auch gelblich-bräunliche Veränderungen des Zahnschmelzes vor. Charakteristisch für die Veränderungen am Zahnschmelz bei einer Fluorose sind symmetrische, unscharf begrenzte Flecken- oder Streifenformen.¹¹ Diese Veränderungen sind für die Funktion der Zähne und deren Gesundheit jedoch ohne Bedeutung. Fluorosen können von ab den ersten Lebensmonaten bis zum 6-8. Lebensjahr entstehen. Ganz entscheidend für das Vorkommen der Fluorose an den Frontzähnen scheint der Zeitraum um den 6. und den 24. Monat zu sein.¹² Ein erhöhtes Risiko für eine Fluorose besteht vor allem bei gleichzeitiger Anwendung von Fluoridtabletten, fluoridiertem Speisesalz, bei einem erhöhten Fluoridgehalt im Trinkwasser und bei zusätzlichem erhöhten Verschlucken fluoridhaltiger Zahnpasten.

Was die Prävalenz der Fluorosen anbelangt variieren die Werte weltweit sehr stark. Ein sehr wichtiger Aspekt für das Vorkommen der Schmelz-Fluorosen bei Kindern aus den jeweiligen Regionen ist das Ausmass der Trinkwasserfluoridierung. In der Literatur wurden weltweite Prävalenzen von 16,7% bis 32,2% von Fluorosen zusammengefasst.¹³ Das Vorkommen von Fluorosen in den schweizer Kantonen Zürich und Glarus lag bei einer Untersuchung bei ca. 20%.¹⁵

4 https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/pk/140207/ECC_Konzept.pdf

5 Splieth et al.: Orale Gesundheit im Kleinkindalter. Präv Gesundheitsf 4, 119–123, (2009).

6 Borutta et al. Explanatory Model of Early Childhood Caries. Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde 32, 58-63, (2010).

7 Wetzel WE, Reckel U: Fehlstrukturierte Sechsjahrmolaren nehmen zu – eine Umfrage. Zahnärztl Mitt 81, 650–651, (1991).

8 Bekes et al. Das Würzburger MIH-Konzept: Teil 1. Der MIH-Treatment Need Index (MIH-TNI). Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde 8 38, 4, 165-169 ( 2016); Steffen et al.The Würzburg MIH concept: the MIH treatment need index (MIH TNI). Eur Arch Paediatr Dent 18, 355–361 (2017).

9 Zhao D, Dong B, Yu D, Ren Q, Sun Y: The prevalence of molar incisor hypomineralization: evidence from 70 studies. Int J Paediatr Dent (2017).

10 Petrou et al.:Prevalence of molar-incisor-hypomineralisation among school children in four German cities. Int J Paediatr Dent 24 (6), 434–440 (2014).

11 Meyer-Lueckel et al., Effects of fluoride tablets on caries and fluorosis occurrence among 6- to 9-year olds using fluoridated salt. Community Dent Oral Epidemiol, 38: 315–323 (2010).

12 Hong et al. Timing of fluoride intake in relation to development of fluorosis on maxillary central incisors; Community Dent Oral Epidemiol 34: 299-309 (2006).

13 Khan et al. Global trends in dental fluorosis from 1980 to 2000: a systematic review. Journal of the South African Dental Association, 60(10):418-421 (2005).

14 Schmalz et al. Entwicklungsbedingte Schmelzveränderungen bei niedriger Fluoridkonzentration des Trinkwassers. Dtsch Zahnärztl Z;48:629–633, (1993).

15 Menghini G: Dental fluorosis in salt fluoridation schemes. Schweiz Monatsschr Zahnmed 115: 1026–1030 (2005)

-

Aktuelle Empfehlungen der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO

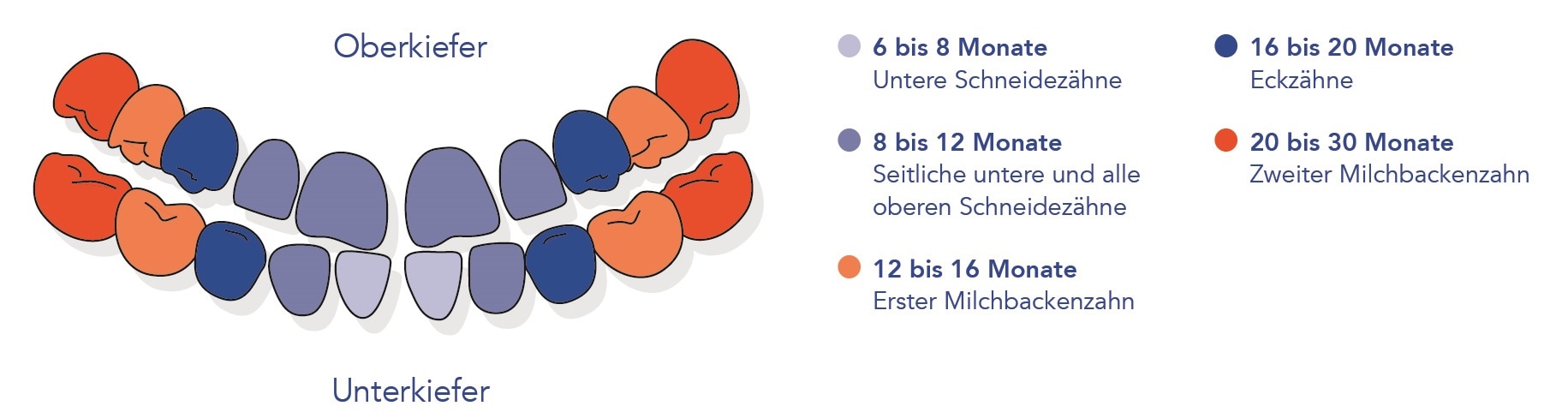

Im September 2020 wurden von der SSO angepasste Empfehlungen zur Verwendung fluoridierter Zahnpasta bei (Klein)-Kindern veröffentlicht. Dieser Empfehlung zufolge soll ab dem Durchbruch des ersten Milchzahns bis zum 6. Geburtstag eine fluoridhaltige Zahnpasta mit 500 ppm zweimal täglich in einer erbsengrossenn Menge Bei erhöhtem Kariesrisiko ab dem 2. Geburtstag (bereits vorhandene kariöse Dentinläsionen oder White Spots an Milchzähnen) wird eine Zahnpasta mit 1000 ppm empfohlen. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der der Empfehlungen für die Verwendung von fluoridierten Zahnpasten bei Kindern.¹⁶

16 Wegehaupt F., Menghini G., Swiss Dental Journal, 01 Sep 2020, 130(9):677-683